伝上杉憲方墓は、江ノ電極楽寺駅を出てすぐ、桜橋の近くにある国指定史跡です。極楽寺や成就院といった名刹の近くにありともすると見逃しがちですが時間があれば立ち寄っておきたいところです。

更新状況

- 2023年5月6日:記事掲載

この記事の目次

上杉憲方とは

鎌倉幕府が滅亡して足利尊氏が京都に幕府を置いたものの、鎌倉の重要性はこれまでと変わりません。

そのため京都室町に幕府が開かれるととともに、鎌倉には鎌倉府が置かれ関東八カ国に甲斐・伊豆の合せて十カ国(一時信濃が入り、後に陸奥・出羽が追加)の統治を管轄することとなりました。

関東八カ国とは

室町幕府を開いた足利尊氏は自分の子である足利基氏を鎌倉に派遣し、鎌倉公方(かまくらくぼう)として鎌倉府の最高責任者としました。この鎌倉公方の補佐役を関東管領(かんとうかんれい)といい、初代に上杉憲顕(うえすぎのりあき)と高師直(こうのもろなお)が任命されました。

上杉憲方は武蔵国・安房国などの守護であるとともに関東管領として二代鎌倉公方である足利氏満に仕えた武将です。

伝上杉憲方墓に行ってみよう!

上杉憲方墓への行き方

江ノ電極楽寺駅

伝上杉憲方墓の最寄り駅は江ノ電の極楽寺駅です。改札を出たら線路沿いに緩い坂を上ります。

「上杉憲方墓」と彫られた石碑

江ノ電の線路の上に架かる桜橋を渡らずに右に進むと、道路の右端に「上杉憲方墓」と彫られた石碑があります。ここを右に入って階段を上ります。

アパート前の狭い道

アパート前の狭い道を進みます。階段の先には墓守をするかのようなハトがいますが気にせずに先に進みます。

伝上杉憲方墓の様子

伝上杉憲方墓と石塔群

崖の手前のちょっとした広場に伝上杉憲方墓とされる石塔群が現れます。右から2番目の七層塔が上杉憲方の墓、右隣りの五層塔が上杉憲方の妻の墓と伝えられています。

伝上杉憲方墓と石塔群

現地の案内板によると七層塔の現存高は約290センチで13世紀前半頃のものと推定されるとのことです。

また「この七層塔を上杉憲方の墓とするには年代が合わないが、彼の墓が極楽寺にあると伝えられ、この付近に永和5年(1379年)銘の彼の逆修塔( 生前供養のための塔) も存在することから、この地が彼の 墓所であるとの伝承が残されている。」とも記されています。

伝上杉憲方墓:塔身に刻まれた仏像

伝上杉憲方墓:塔身に刻まれた仏像

伝上杉憲方墓の塔身には弥勒・薬師・釈迦・阿弥陀の顕教四仏(けんぎょうしぶつ)が刻まれています。

顕教とは

伝上杉憲方墓の石塔群

周辺には多くの石塔群があります。主君とともに葬られた家臣のものでしょうか。今となっては知る由もありませんが。

「上杉憲方墓」と彫られた石碑の裏面

「上杉憲方墓」と彫られた石碑裏面

「上杉憲方墓」と彫られた石碑の裏側です。

- 憲方は「道合(どうごう)」(出家後の名)と称し関東管領であり足利氏満の執事であったこと

- 山内に住み応永九年(1394年)10月24日に60歳で亡くなったこと

といった内容が書かれているようです。

明月院を中興した上杉憲方

6月には境内がアジサイで埋め尽くされることで人気の明月院ですが、鎌倉公方足利氏満から中興の命を受けた上杉憲方が明月院の寺域を拡大し、後に関東十刹の一位となりました。

こちらもCHECK

-

-

ウサギとカメがお出迎え ~明月院~

続きを見る

伝上杉憲方墓への交通アクセス

江ノ電極楽寺駅から徒歩およそ2分

近くの見どころ

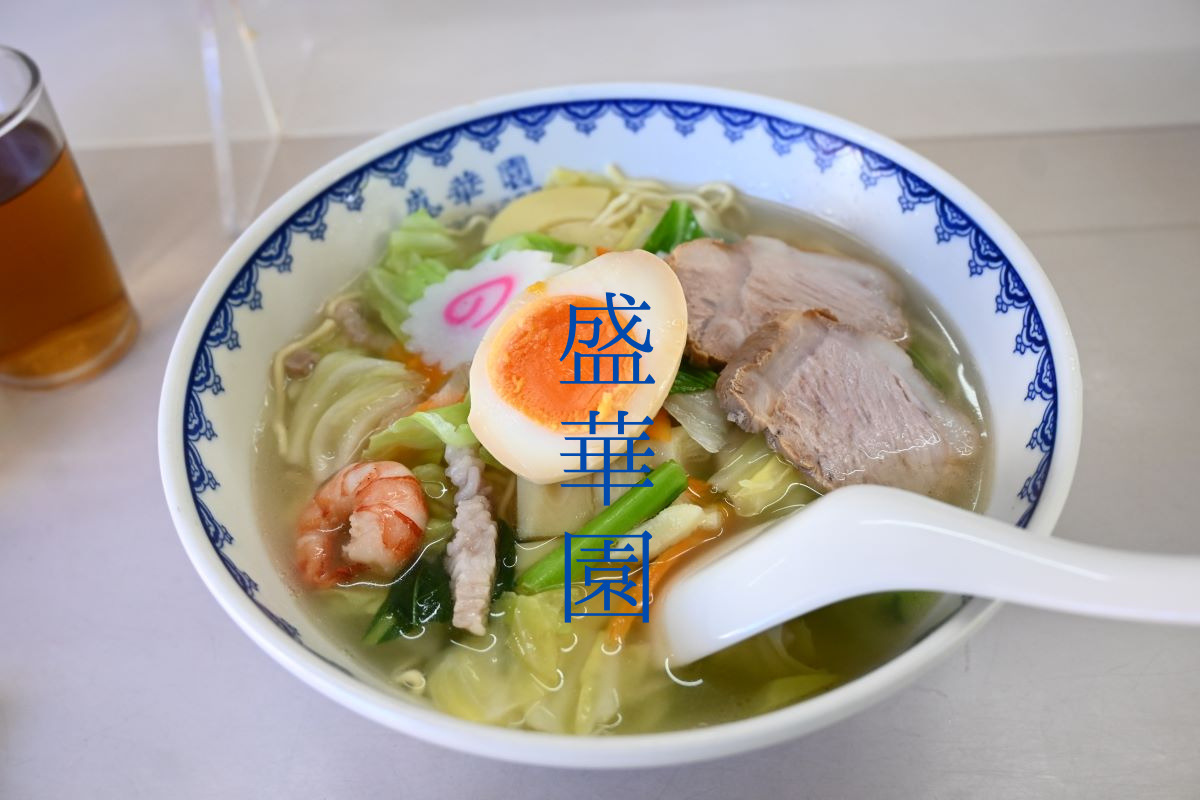

中華料理 盛華園

江ノ電に架かる桜橋を渡って少し歩いた右側に、中華料理の盛華園があります。詳しくは下記リンク先を参照してください。

こちらもCHECK

-

-

極楽寺近くの小さなお店 ~盛華園~

続きを見る

アナン

盛華園の少し先の角を右に曲がりすぐに左手に分かれる道を進むと、スパイス専門店のアナンがあります。

熊野新宮

熊野新宮:鳥居

熊野新宮:社殿

盛華園の少し先の角を右に曲がりアナン方面には進まずに緩い坂道を上ると、その先に熊野新宮があります。

1269年(文永6年)極楽寺の忍性(にんしょう)が勧請したものと伝えられ、新宮社ともいわれます。鎌倉幕府滅亡後に足利氏の保護を受け、足利直義(ただよし)が土地を寄進したとも伝わります。

近隣に八雲神社と諏訪明神がありましたが、大正関東地震で倒壊したため1928年(昭和3年)に一緒に祭られることとなりました。

月影地蔵

月影地蔵

月影地蔵

もとは月影ガ谷にあったものをいつしかここに移したものですが、現在の本尊は江戸時代に造立された木造地蔵菩薩像です。

鎌倉観光文化検定対策

鎌倉観光文化検定公式サイトに過去問の記載がある第12回(2018年度実施)以降の鎌倉観光文化検定(以下、「鎌倉検定」)2級および3級の出題の中から、伝上杉憲方墓について、出題状況や傾向を検討します。

2020年度・2021年度の鎌倉検定は中止となっていますのでご留意ください。

傾向と対策

上杉憲方に関する出題はありません。

伝上杉憲方墓のまとめ

- 伝上杉憲方墓は江ノ電極楽寺駅から徒歩2分のところにある国指定史跡

- 現地には七層塔と五層塔のほかおおくの石塔がある。

いかがでしたでしょうか。伝上杉憲方墓の概要についてひととおりまとめましたが、もしも気になるようでしたらお出掛けされてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらフォロー!

参考文献

- 鎌倉観光文化検定公式テキスト

- 深く歩く鎌倉史跡案内 神谷道倫著 鎌倉春秋社