報国寺はバス停浄明寺近くにある竹林で有名なお寺です。竹林を眺めながら抹茶をいただき静かな時間が過ごせる寺院として観光客にも大変人気があります。

更新状況

- 2025年4月6日:2025年の2月と3月に撮影した写真を追加し薬医門に関する説明を追記

- 2025年1月5日:2023年10月に撮影した写真(鐘楼と五輪塔4枚)を追加

- 2024年8月24日:2024年7月に撮影した写真を追加し「note」へのリンク設定

- 2023年6月14日:記事掲載

この記事の目次

報国寺とは

報国寺(ほうこくじ)は、山号を功臣山という臨済宗建長寺派の寺院で、開山は天岸慧広(てんがんえこう・仏乗禅師)、開基は足利尊氏の祖父である足利家時です。

京都の絵仏師であった宅間為久が源頼朝の依頼により鎌倉に下り、以後為久とその子孫が代々この谷戸(やと)に住んでいたことから、この谷戸は宅間ヶ谷(たくまがやつ)と呼ばれるようになりました。

宅間ヶ谷に邸を構えた宅間上杉氏の初代上杉重兼を開基とする説もあります。

開山の仏乗禅師はこの地に休耕庵を建て修行や詩作に励みました。その休耕庵の跡地が現在の竹林になったといわれています。

本尊は名仏師宅間法眼(たくまほうげん)作の木像釈迦如来坐像ですが、同じく宅間法眼作の迦葉尊者(かしょうそんじゃ)像は明治期の火災で焼失してしまいました。

開山の仏乗禅師直筆とされる漢詩集である「東帰集」や仏乗禅師度牒(どちょう・得度の証明書)、仏乗禅師が使った木印などが国の重要文化財に指定され、鎌倉国宝館に寄託されています。

報国寺は、東国花の寺百ヶ寺、鎌倉十三佛(4番札所・普賢菩薩)の鎌倉霊場、鎌倉名所巡りの対象地にもなっています。

報国寺境内を散策しよう

報国寺境内案内図

境内案内図:受付でいただいたチラシを撮影しました。

山門をくぐって報国寺の境内へ

報国寺山門

バス停浄明寺から滑川に架かる華の橋を渡って暫く歩くと報国寺の山門が見えてきます。

この山門は薬医門という形式の門で、平成19年に新たに建造されたものです。

内側から見た山門(2025年2月撮影)

内側から見た山門(2025年2月撮影)

山門を内側から見ると2本の主柱の内側にそれぞれ1本の補助柱があるのがわかります。このような門を医薬門といいます。主柱の前後にそれぞれ2本ずつの補助柱がある場合は「四脚門」といいます。

報国寺参道脇の庭園

山門をくぐると左側に枯山水風の庭園があります。庭園は美しく整備され、植え込みも手入れが行き届き、禅寺の精神が伝わってくるような思いがします。

枯山水庭園の半跏思惟像(2025年2月撮影)

半跏思惟の姿勢を取る像は観音像でしょうか。弥勒菩薩とは少し違うようにも見えます。

庭園の苔(2024年7月撮影)

庭園の苔(2024年7月撮影)

右側の土手には季節の花が咲き、階段を上ると坐禅道場である迦葉堂(かしょうどう)に続きますが、ここは参道に沿って進みその先の階段を上ります。

報国寺本堂と迦葉堂

報国寺本堂

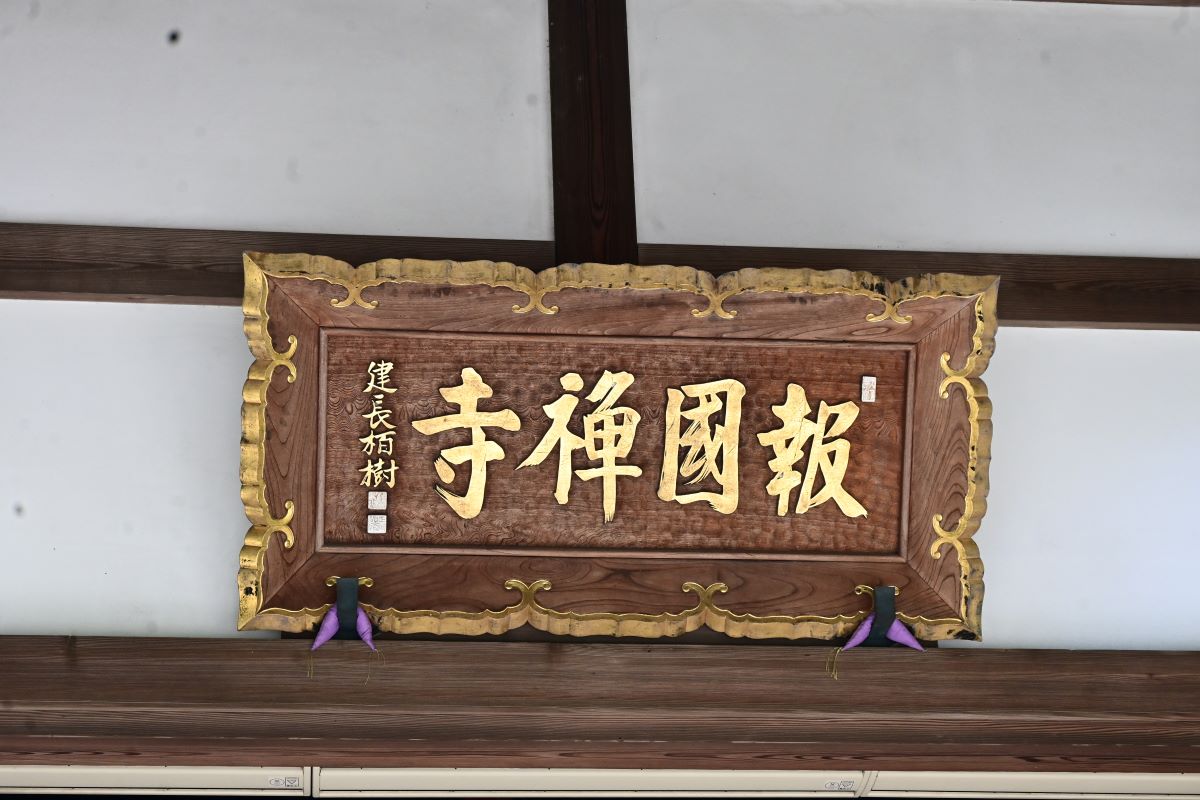

報国寺本堂扁額

本堂前の水鉢(2025年2月撮影)

本堂には本尊の木像釈迦如来坐像(鎌倉市指定文化財)が祭られており、寺の年中行事が行われます。

本堂手前の水鉢には報国寺の寺紋が象られていますがこれは足利家の家紋と同じものです。足利家と報国寺がいかに深い関係にあったかが推察されます。

報国寺鐘楼と五輪塔群

本堂手前向かって左側には茅葺屋根の鐘楼があり、鐘楼の脇には1基の大きな五輪塔と小さな五輪塔群があります。

報国寺 小さな五輪塔群

ここにある五輪塔群は新田義貞による鎌倉攻めの際の犠牲者の遺骨をここに改葬した際の供養塔であり、石碑にその由来が記されています。

五輪塔近くの仏像(2025年2月撮影)

五輪塔近くにある仏像はガンダーラ風の雰囲気があります。

報国寺迦葉堂(坐禅堂)

報国寺迦葉堂前の五葉松の盆栽(2025年2月撮影)

本堂に向かって右側には坐禅道場である迦葉堂(かしょうどう)があります。

迦葉(かしょう)とは釈迦の十大弟子のひとりの名前です。

迦葉堂には開山の天岸慧広(仏乗禅師)坐像や焼失した後に新たに作られた迦葉尊者像が安置されています。

坐禅道場である迦葉堂では毎週日曜午前7時30分より一般の方も参加できる「日曜坐禅会」が開催されています。

報国寺枯山水風の中庭

水鉢と金魚

本堂脇の受付で拝観料を納めその先に進みます。竹林に入る前に本堂裏手の中庭に進みます。

拝観料は基本は400円ですが休耕庵(竹庭の茶席)での抹茶と干菓子付きでは600円となります。

報国寺竹林入り口

本堂裏手の中庭に進みます。美しく掃き清められた白砂、手入れの行き届いた植木。あらゆることが修行とされる禅の精神が境内全体に行き渡っているかのような思いに包まれます。

報国寺中庭

報国寺中庭の池

本堂を振り返る(2025年2月撮影)

木下利玄の歌碑と足利一族の墓

木下利玄の歌碑

本堂裏手には報国寺に墓がある歌人、木下利玄(りげん)の歌碑があります。

あるき来て ものゝふ果てし 岩穴の ひやけきからに いにしへおもほゆ

木下利玄(りげん)とは

7体の石仏

足利氏一族の墓(やぐら)

中庭から向こうに見える崖には「やぐら」が掘られており多数の五輪塔が見えます。

ここは足利氏一族の墓所とされ、開基の足利家時や永享の乱の際にわずか10歳で自刃した足利義久の墓があるとされています。

永享の乱とは

木下利玄の碑と竹林

竹林を見ながら抹茶で一服

報国寺竹林

報国寺といえばなんといっても竹林。本堂の裏にはおよそ2,000本もの孟宗竹(もうそうちく)が生えられ、竹林の中を散策することができます。

竹林と木漏れ日(2025年2月撮影)

竹林を見上げた時に竹の葉の間から降り注ぐ木漏れ日は何ともいえない美しさであり、心いやされるひと時を楽しむことができます。

ノーベル賞受賞作家である川端康成は、報国寺の山あいの音なき音を「山の音」と表現しました。

休耕庵入り口

休耕庵で抹茶(2024年7月撮影)

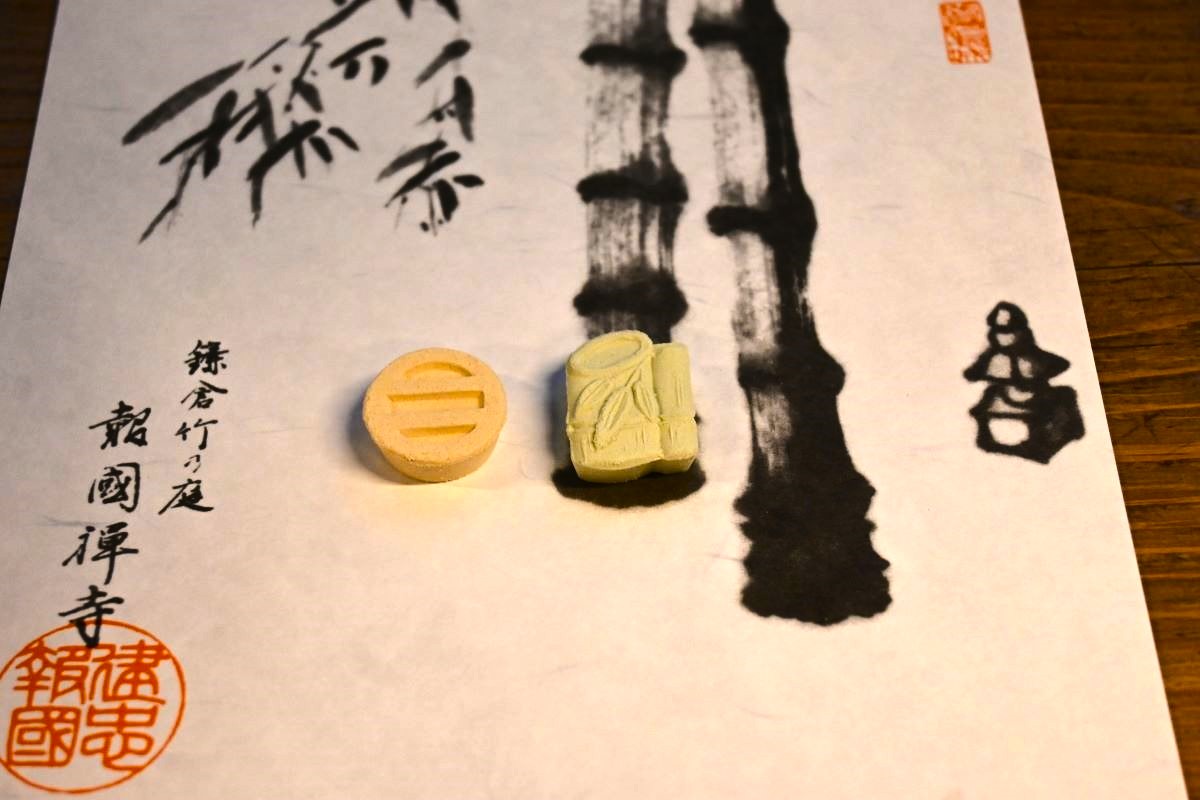

休耕庵の茶菓子

散策の後は休耕庵で抹茶と干菓子をいただきます。茶席の名である休耕庵は開山の仏乗禅師が修行した休耕庵の名を引き継いでいます。

休耕庵で提供される抹茶は京都辻利のもので、干菓子は鎌倉豊島屋製です。

休耕庵から見た竹林と苔(2024年7月撮影)

抹茶をいただいた後は時間の許す限り竹林散策を楽しみましょう。

鎌倉では報国寺のほかに英勝寺や明月院にも竹林があります。それぞれの寺院の内容については下記リンク先を参照してください。

こちらもCHECK

-

-

重要文化財に止まるセミ ~鎌倉唯一の尼寺 英勝寺~

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

ウサギとカメがお出迎え ~明月院~

続きを見る

センリョウの実

竹林での散策が終わったら拝観受付を経由して本堂前に戻り山門をくぐって報国寺の外に出ます。拝観受付付近では真っ赤に染まったセンリョウの実が出迎えてくれました。

報国寺の花たち

禅寺であり質素な印象のある報国寺ですが季節に応じ美しい花を咲かせます。

春の花

早咲きのサクラ(2025年3月撮影)

「やぐら」を背景に咲く早咲きのサクラ

サンシュユ(2025年3月撮影)

サンシュユ(2025年3月撮影)

サンシュユ(2025年3月撮影)

サンシュユ(2025年3月撮影)

毎年2月から3月にかけて本堂裏の枯山水庭園にあるサンシュユ(山茱萸)が花を咲かせます。

夏の花

秋の花

参道の土手に咲くリンドウ

参道の土手に咲くリンドウ

冬の花

白梅

白梅

白梅

紅梅

ご朱印

今回はご朱印はいただいていません。

鎌倉観光文化検定対策

鎌倉観光文化検定公式サイトに過去問の記載がある第12回(2018年度実施)以降の鎌倉観光文化検定(以下、「鎌倉検定」)2級および3級の出題の中から、報国寺について出題状況や傾向を検討します。※問題文は一部改変している場合があります。

2020年度・2021年度の鎌倉検定は中止となっていますのでご留意ください。

傾向と対策

出題傾向としては、3級では基本的なものにとどまっています。2級の山号の誤ったものを選ぶ問題については主要寺院の山号を記憶しておくことが重要な対策となります。

- 金沢街道沿いの脇道にある報国寺は何の寺として知られているか。(第12回・3級)⇒正答:竹

- 寺院名と山号の組み合わせとして誤っているものを問うもの。1瑞泉寺-錦屏山、2海蔵寺-亀谷山、3宝戒寺-金龍山、4報国寺-功臣山(第16回・2級)⇒正答(誤っているもの):2海蔵寺-亀谷山(正しくは扇谷山)

山号を覚えるのはなかなか大変です。特に、長壽寺⇒宝亀山、壽福寺⇒亀谷山、浄光明寺⇒泉谷山、海蔵寺⇒扇谷山は、所在地も比較的近く混同しがちです。

何かと関連付けてうまく記憶したいところですね(例:「長寿」といえば「亀」、浄光明寺は泉ノ井の近くにあるから泉谷山、海蔵寺は扇ガ谷にあるから扇谷山、など)

報国寺のまとめ

- 報国寺はバス停浄明寺近くにある臨済宗建長寺派の寺院

- 開基は足利尊氏の祖父である足利家時であり足利氏ゆかりの寺院

- 見どころは四季折々の花や白樺派の歌人木下利玄の歌碑など

- 美しい竹林で知られ竹林を見ながらいただく抹茶は格別

いかがでしたでしょうか。報国寺の概要についてひととおりまとめました。もしも気になるようでしたら報国寺にお出掛けされてはいかがでしょうか。

交通アクセス

江ノ電長谷駅から徒歩およそ6分

| 連絡先 | 功臣山報国寺 鎌倉市浄明寺2-7-4 TEL:0467-22-0762 |

| 公式サイト | 報国寺公式サイト |

この記事が気に入ったらフォロー!

参考文献

- 鎌倉観光文化検定公式テキスト

- 鎌倉観光文化検定公式サイト(鎌倉商工会議所)

- 深く歩く 鎌倉史跡散策 神谷道倫著 かまくら春秋社